こちらで、髙村むねかつ、そして、ONE! INAZAWA(ワン!イナザワ)というチームとしての、稲沢市政に向けた分析や考えをまとめました政策パンフレットをご覧いただけます。

討議資料として掲載していますのは公開時点での最新版となります。

まずは、いまこのまち(稲沢市)で暮らすわたしたちが「住んでいてよかった」と心からいえるまちに

(はじめに)

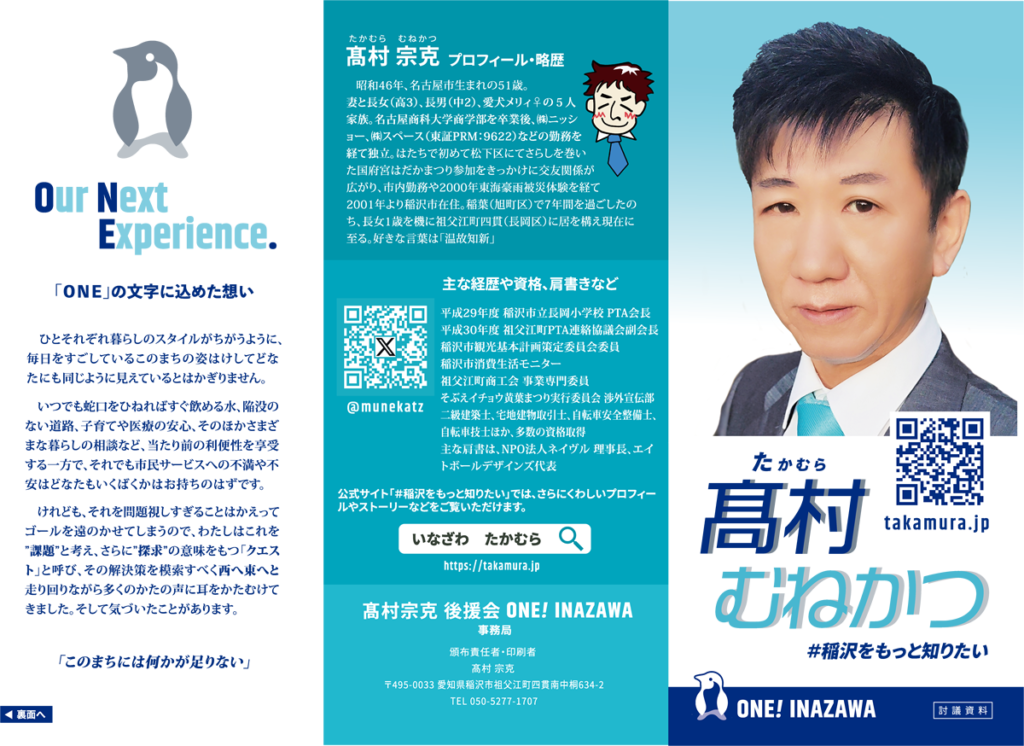

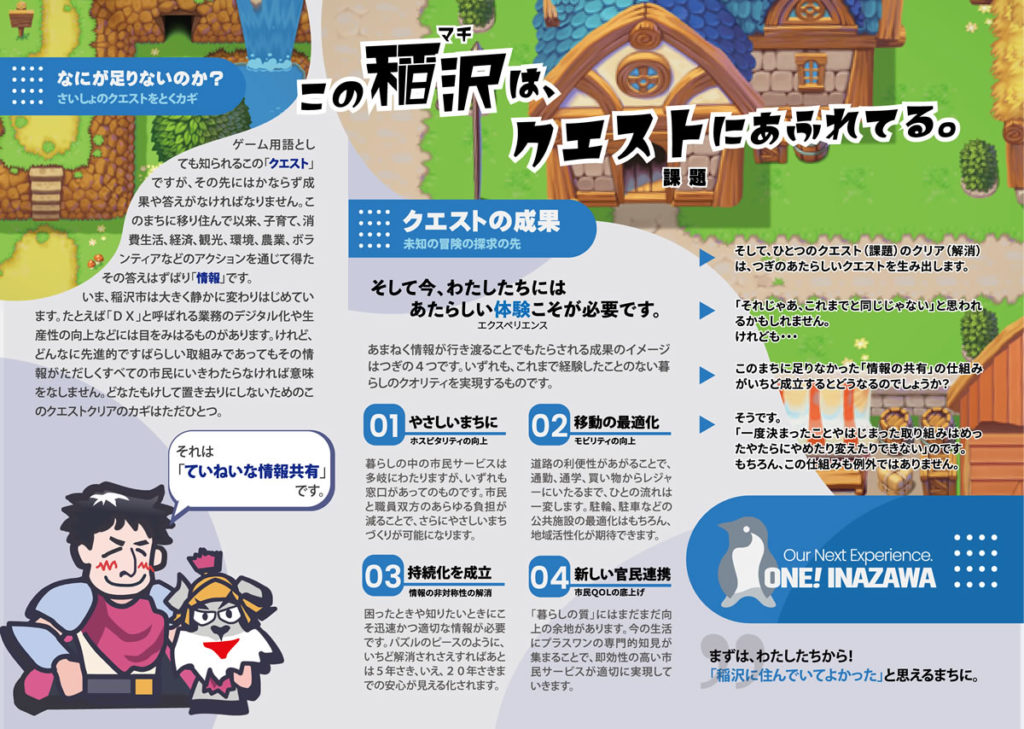

いまの稲沢市にもっとも足りないのは「情報共有」です。どれだけ素晴らしく先進的な取り組みであっても、肝心の市民にそれが伝わっていなければ意味をなしません。

情報を「選択」するのは市民です。市政には、あまねく市民のみなさんにそれを伝える義務があります。

わたしたちONE! INAZAWAは「ていねいな情報共有」とともに、これをわかりやすく「翻訳」します。

ボランティア、NPO法人、その他さまざまな活動の中で学んだのは、「インタープリター(翻訳者・通訳者)」の存在の大切さです。

なかなか聞き慣れない言葉ですが、このインタープリターとは、一般的に自然環境と人々との「仲介役」として定義されています。

あたりまえのことですが、大自然・地球環境は「物を言いません」。そしてさまざまな恵み(農業・観光・食など)を与えてくれる反面、強大なチカラで災害として生命の危険を脅かすこともあります。

その大きなチカラとの向き合い方について、知識はもちろんのこと、そのインタープリターなりの感性や経験に基づいて、メッセージを発信する(翻訳する)役割を担っています。

これは、実はわたしたち市民と市政・行政との関係にもにもあてはめることができます。

市民のみなさま、お一人おひとりの暮らしのあり方はそれぞれです。

しかし、行政の市民サービスは平等でなければなりません。それは、たとえ市内のどこに住んでいたとしても、です。

この、一見相反(あいはん)する関係の正常化、つまり情報の非対称性の解消こそが、稲沢市に横たわる真のクエスト(課題)なのです。以前、以下の投稿でこのことに触れさせていただきました。

そしてわたしたちは、このクエストにチャレンジするべく立ち上がりました。

だからこそ「稲沢をもっと知りたい」のです。

こちらは、画像版です。

PDF版はこちらです。

版バージョン:202309版(rev.8)